Расшифровка программы «Не так» от 8.02.2024 г. Ведущие – Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман.

Сергей Бунтман. Добрый вечер! Мы начинаем очередное дело, очередной разбор. Ну и теперь пора Алексею Кузнецову, как решили, наверное, не только клеветать на Советский Союз — вот, чем он занимался несколько последних выпусков программы «Не так», вот, а и старый режим как-то у нас, задеть его. Правда?

Алексей Кузнецов. Обязательно. Пошатать его просто необходимо.

С. Б. Пошатать его, да.

А. К. Тем более, что сегодняшнее дело — оно продолжит, в общем, такую неофициальную серию, которая у нас последние два года проявлялась, да и раньше, в общем, периодически бывали дела, связанные со всякими коррупционными скандалами, в частности, связанными с поставками в армию. Я думаю, что даже у тех, кто за последние два года только подключился к нашей передаче — вы вспомните и дело о совершенно фантастическом расхищении средств инвалидного фонда, и об армейских сухарях, да — вот об этом, об этом мы говорим периодически, потому что с одной стороны — ну, все как бы из школьного учебника представляют себе, из курса классической русской литературы, что коррупция, конечно, всегда была одним из главных таких вот пороков государственного аппарата нашего отечества, с другой стороны — в общем, случались какие-то отдельные примеры успешной с ней борьбы. И вот сегодня о таком примере мы расскажем, расскажем и об этом…

С. Б. Да.

А. К. С самого начала честно объявили, в связи с славной датой, которая завтра, девятого февраля. Сто восемьдесят лет со дня рождения одного из самых выдающихся отечественных юристов, Анатолия Фёдоровича Кони.

С. Б. Анатолий Кони, да.

А. К. Да. И мы о нём много рассказывали, я сегодня о его биографии говорить, наверное, не буду — может, там, о паре фрагментов в связи с этим делом, но, значит, я хочу сказать, что — хотя у нас много было кониевских дел, и верю, что ещё много будет, но когда я задумался над тем, какое бы выбрать для юбилейной даты (а выбор всё равно широчайший!), я в конечном итоге решил не мудрствовать лукаво, открыть первый том собрания сочинений Анатолия Фёдоровича, который стоит у меня на почётном месте на книжной полке, и посмотреть — я помню, что первый том открывается «Записками судебного деятеля» — и посмотреть: а сам Анатолий Фёдорович какое дело поставил на первое место? Хотя они — нет оснований полагать, что они там выстроены как-то по ранжиру, но и не по хронологии тоже, это точно совершенно — у него вперемешку дела более ранние и более поздние. И вот так получилось, что о деле, которое стоит у Кони в этих записках на первом месте, мы передачу ещё не делали. Я ничтоже сумняшеся его и взял, тем более что дело по-своему замечательное.

С. Б. Хорошо! Сейчас маленький спин-офф у нас будет, потому что одно из первых сообщений в чате было от Мити Фёдорова — «можно было бы сделать программу про дело об убийстве Игнатия Рейса?» В Швейцарии его убили, агента Рейса. «В русских источниках мало информации, а дело должно быть очень интересное». Был ли там, собственно — ну, большое какое-то дело было, но это можно посмотреть, наверное, и сделать, да? Если это…

А. К. Я посмотрю обязательно, я уже записал себе вот тут в блокнотик, который у меня всегда лежит на столе рядом с компьютером, и я посмотрю: если наберётся материал, ну, кое на каких иностранных язЫках кое-как читаем, так что если материал наберётся — то давайте, с удовольствием сделаем, всегда приятно поощрить акт… ту активность чата, которая направлена в унисон с нашей передачей, да?

С. Б. Да.

А. К. Вот.

С. Б. А не, но не в параллели с ней всевозможные. Но, но всё равно это, это способ существования.

А. К. В евклидовом смысле параллельно — вспоминается.

С. Б. Да-да-да.

А. К. Замечательная байка. В евклидовом смысле параллельно. Итак, у нас на дворе, уважаемая аудитория, у нас на дворе 2 февраля 1875 года. Министр юстиции Пален едет себе по Петербургу, как обычно — никого не трогает, человек он был достаточно незлобивый. И на углу Измайловского проспекта и Обводнóго канала…

С. Б. Обвóдного! Петербург!

А. К. Обвóдного! Да-да, да, да. Обвóдного.

С. Б. Петербург! Обвóдного! Это в Москве, извините меня, так ставят…

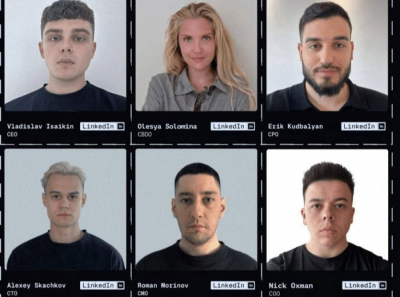

Паровая мельница Фейгина. (wikipedia.org)

А. К. Mea… Да! У нас Обводной — а там Обводный! Mea-mea, mea maxima culpa. Значит, и на углу Измайловского проспекта и Обводного канала происходит пожар, причём горит очень, очень, очень, так сказать, как говорится — на большой площади. Я думаю — хотя на это нет никаких прямых указаний — я думаю, что Пален кое-что знал о том объекте, который, вот, предстал ему в таком неприглядном виде. Полин, дайте нам, пожалуйста, первую картинку, и мы с вами на первой картинке видим мельницу Фейгина. К тому времени она, правда, была уже не совсем Фейгина, но по-прежнему была мельница. Почему я думаю, что Пален что-то знал? Дело в том, что с этой мельницей незадолго до вот этого самого печального происшествия, которое как с мельницей, сразу скажу, покончила с этим зданием — потом там здание будет восстановлено, перестроено и на его месте возникнет гостиница «Варшавская», известная в Петербурге, такое учреждение. Собственно здание, вот, в котором потом будет гостиница «Варшавская» — оно до сих пор находится всё там же, вы удивитесь, на углу Обводного канала и Измайловского проспекта. Так вот, я думаю, что Пален что-то по линии министерства юстиции про этот объект помнил — по крайней мере то, что с ним связаны определённые скандалы. И поэтому, когда этим же вечером — или на следующий день, я уже не помню — он по другим делам встретился с прокурором Петербургского окружного суда Анатолием Кони (тем самым, в этом качестве он будет в этом деле выступать), Пален спросил — а не знаете ли вы чего-нибудь, не было ли это поджогом? На это Кони ему ответил — не знаю, но если будут основания подозревать, что поджог, то полиция мне об этом обязана доложить. Ну, а если нет — то не обязана доложить.

С. Б. Профессионально ответил.

А. К. Профессионально ответил и ответил так, как оно есть на самом деле. И вот дальше сам Анатолий Фёдорович в этих самых «Записках судебного следователя» — «судебного деятеля», прошу прощения — упоминает о том, что он был удивлён, когда на следующий день буквально, вот с такой вот скоростью, у него на столе действительно оказывается записка, но не та, которую он ожидал. Записка, что нет — от полиции — что нет оснований усматривать в этом поджог. А действительно, записка должна была быть только в том случае, если бы такие основания были. Вот эта чрезмерная, излишняя такая вот поспешность и добросовестность — тем более что сам он никакого запроса не делал, а разговор с Паленом у него был с глазу на глаз, поэтому полиция об этом разговоре, по идее, знать и не должна была. Вот это у него, как бы в его душу закрались первые, пока ещё смутные сомнения, и он отправляет своего заместителя, его фамилия Марков — для того чтоб тот прибыл на место. А в то время прокуратура, в отличие от сегодняшней ситуации — она не была вот такой вот вертикальной структурой, отдельным государственным органом. Прокуроры были при судах. И прокуроры нижестоящих судов вышестоящим прокурорам — вышестоящих судов напрямую не подчинялись, да? Они как бы взаимодействовали со своими судами, но тоже у них в прямом подчинении не были. То есть прокуратура была весьма независимым институтом. И в частности, в функции прокурора входил надзор по их инициативе, когда они сочтут нужным — надзор за деятельностью полиции и судебных следователей — ещё один весьма мощный институт в Российской Империи. Марков отправляется на место, через некоторое время возвращается и говорит — ну несомненно поджог! Вот вопросов нет.

С. Б. Так?

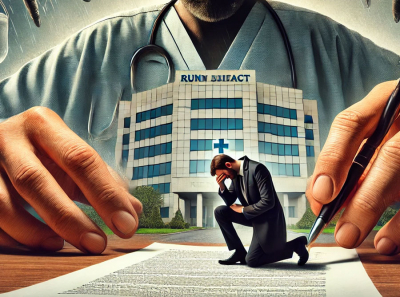

А. К. Вопросов нет — поджог, да? Для того чтобы не быть голословным, просто — да, Полина нам пока даст вторую картиночку, на которой изображено, как оно, собственно, горело, и вы видите на картинке, что горело сильно и ровно, в смысле равномерно, всё здание, со всех углов, что называется. А я…

Пожар паровой мельницы Кокорева, бывшей Фейгина. (wikipedia.org)

С. Б. Да. Один… Одно, одно крыло только как-то ещё пока не занялось. Да.

А. К. Отлично, Серёжа, ты на небольшой картинке увидел потрясающую деталь. Дело в том, что действительно, подожжено было с трёх углов, на четвёртый угол, видимо, не хватило то ли времени, то ли сил, то ли керосина. Я пока процитирую обвинительный акт уже судебного процесса: «Таким образом, было обнаружено, что пожар начался в помещениях мельницы, запертых и удалённых от жилья квартир, что за два дня до пожара на мельнице были прекращены работы, причём машина и топка котлов остановлены». То есть самое-самое горючее, что на мельнице было, уже два дня как не работало. «А также прекращено снабжение здания газом, что накануне пожара была выпущена вода из труб и бака, установленных как для отопления мельницы паром, так и на случай пожара». Сразу хочу сказать, что, когда мельницу строили, предусмотрели всё, что тогдашняя инженерная мысль придумала насчёт средств пожаротушения, я чуть позже в подробностях расскажу.

С. Б. А какого времени она постройки была?

А. К. Она была построена всего за несколько лет до того, как сгорела, она очень современная, построена она была в конце 1860-х годов, если не ошибаюсь. Продолжаем чтение обвинительного заключения. «Что прекращение работ последовало без видимой причины двумя месяцами ранее предполагавшегося срока, что одновременно с этим распущены почти все работники, что последние подёнщики, нанятые для чистки здания, ушли за 12 часов до начала пожара, и после них мельница была со всех сторон заперта, что пожар произошёл за два дня до срока страхования». То есть вот истекал срок страхования через два дня. «И накануне обещанной Овсянниковым», — это фактический владелец мельницы, — «уплаты премий. Наконец, что как положительно выяснено многими свидетелями, пожар начался одновременно в различных местах, весьма удалённых одно от другого». Ну вот действительно, на трёх углах. «Вместе с тем оказалось, что выпуск воды и распущение рабочих, способствовавшие успеху поджога, последовали по приказанию управляющего Овсянникова Лефтеева, и что количество сгоревшего на мельнице хлеба, заявленного Овсянниковым и Лефтеевым, было значительно преувеличено». Это уже выводы следствия цитирует обвинительный акт. «Независимо от сего было обнаружено, что пожар мельницы приносил значительные выгоды арендатору её Овсянникову». Вот давайте разбираться, что, собственно, за арендатор и что, собственно, за мельница. Степан Тарасович Овсянников, ему 73 года в период описываемых событий, при этом он очень крепок, по-прежнему, и физически, и морально. Он вообще из бедных крестьян, из Костромской области, из такой местности, где здоровые мужчины, как правило, нанимались на Волгу бурлаками. Ну, на Волге живут, прокормиться там крестьянским хозяйством было весьма затруднительно в этих достаточно северных местах, вот они сколачивали целые бригады, как правило — бригады из одной деревни, и таскали всякие баржи по Волге и прилегающим каналам, потому что в это время как раз активно строится всякая Мариинская система каналов и так далее. Называли их, вот этих костромичей и бурлаков, томойками.

С. Б. Томойками?

А. К. Томойка, да. Дело в том, что в костромской и, кстати, в вологодской я встречался с этим, до сих пор это всё есть, очень распространена присказка «-то мой»: «милый-то мой, сердечный-то мой».

С. Б. А, понятно.

А. К. «-то мой», вот это присловье, оно идёт все время, причём ещё с таким характерным волжским оканьем, всё это для москвичей и питерцев необычайно забавно звучит. Вот эти самые томойки, понятно, что люди не просто физически крепкие, как и положено бурлаку, но и вообще за словом в карман не лезущие, и за кулаком в этот же карман не лезущие, вот даже среди этой публики, помнишь, как у Бабеля: «биндюжник Мендель Крик среди биндюжников слыл грубияном». Вот Степан Тарасович среди томоек-бурлаков слыл человеком решительным, скорым на расправу. Ничего удивительного, что он довольно быстро выбился в бригадиры этих самых бурлаков. И в какой-то один прекрасный день, без гроша в кармане добравшись очередным караваном барж до Петербурга, он каким-то образом набрёл на идею заняться хлебной торговлей. Сначала устроился грузчиком, потом где-то там раздобыл деньжонок, и постепенно он проникает вот в это чрезвычайно доходное дело. Свой первый миллион — а надо сказать, что миллион тогдашний и миллион нынешний я даже не представляю себе, как они соотносятся, но я думаю, что тогдашний миллион, вполне допускаю, что сегодняшний миллиард рублей — так вот, свой первый миллион он зарабатывает на том же, на чём и последующие одиннадцать (сам он свой собственный капитал на момент открытия дела оценивал в 12 миллионов рублей): зарабатывает на армейских поставках. Ему удалось влезть в это чрезвычайно прогнившее, чрезвычайно коррупционное дело: поставки зерна, поставки муки. Надо сказать, что государь император Николай Павлович, которого мы сегодня считаем одним из столпов российской государственности, управлявшим в ручном режиме Российской Империей, неутомимый борец с коррупцией — вот подсчитано, что за первые 25 лет его правления, за вторую четверть XIX века, в русской армии от болезни (не от ран, не от других каких-то прямых воздействий в ходе боевых действий, а от болезни!) умер один миллион человек. Разумеется, здесь и эпидемии времён Турецкой войны.

С. Б. Ну да.

С. Б. Вообще-то «Ревизор» был написан при Николае Павловиче.

А. К. Безусловно, конечно, написан при Николае Павловиче, и Николай Павлович всё понял, и реакция его хорошо известна: «Всем досталось, а мне — особенно». По поводу «Ревизора».

С. Б. Да.

А. К. Итак, вот на чём сделал Овсянников деньги. А дальше у него начинаются некоторые сложности. И сложности эти начинаются, поразительное совпадение, в начале 1860-х годов. Вот до этого всё было благополучно, миллионы регулярно прирастали, а в начале 1860-х как-то вот бизнес у него стал идти значительно хуже. Что же такого случилось? А случилось такого, что военным министром становится Дмитрий Алексеевич Милютин.

С. Б. Так.

А. К. Серёж, вот я специально посмотрел, знаешь, в «Википедии», когда действительно об очень известном человеке идёт речь, там обычно есть в конце такой раздел — «Память».

С. Б. Угу.

А. К. Что названо в честь, что существуют там премии, улицы, площади там.

С. Б. Да-да-да.

А. К. Реки, самолёты, пароходы и так далее. Вот я сейчас целиком, благо он короткий, процитирую раздел «Память» из статьи о Дмитрии Алексеевиче: «В 2016 году, к 200-летию со дня рождения генерал-фельдмаршала <…>, Почтой России были выпущены почтовая марка номиналом 21 рублей 50 копеек (художник-дизайнер Бельтюков, тираж 240 тысяч экземпляров) с портретом Милютина и сведениями о годах его жизни, а также марочный лист (тираж 30 тысяч экземпляров), состоящий из восьми упомянутых марок и купона, содержащего краткую справку о Милютине». Серёж, это всё. Человека, который сделал бы для того, чтобы привести русскую армию в человеческое состояние, русскую, советскую, российскую — ну я не знаю, кого из военных министров можно поставить даже вровень с Милютиным, про выше я даже не говорю.

С. Б. Ты знаешь, никого. Потому что или цари принудительно этим занимались, а такого вот ответственного, знаешь, Троцкого, вот больше никого.

А. К. Я скажу так, что когда цари принудительно занимались, это касалось в основном введения какого-нибудь очередного рабства и рекрутской повинности, Милютин это рабство отменил. Ну да, я не отрицаю заслуг Александра II, возможно, это его воля изначально, но проводником всего этого, и талантливым проводником, был Милютин. Милютин сделал невероятно много для того, чтобы к русскому солдату стали, наконец, относиться как к человеку, а не к механизму, артикулом предусмотренному. Слушай, я специально посмотрел, ну ладно — нет ни одной улицы, Милютинский переулок в Москве — это не в честь Дмитрия Алексеевича.

С. Б. Нет, нет.

А. К. И в Череповце есть улица Милютина, это тоже их местный городской глава и благотворитель, он, может быть, из этого рода, хотя вряд ли: эти Милютины дворяне, а тут, я так понимаю, купец был. Но это тоже не генерал-фельдмаршал. Но человек, который коренным образом реформировал систему офицерского образования в России… Слушай, ни одного военного училища его именем не названо, ни одной военной академии. Всё-таки у нас с памятью, конечно… Так вот, Дмитрий Алексеевич Милютин. Одна из величайших его заслуг заключалась в том, что он начал буквально священную борьбу с воровством интендантов, и в первую очередь, конечно, в том, что касалось именно продовольственного вопроса. И вот, притом что раньше у кучи мелких поставщиков закупали… Помнишь, мы довольно подробно в передаче о сухарях всё это разбирали, да?

С. Б. Угу.

С. Б. Почему?

А. К. Его ловили несколько раз на всяких некрасивых делах. Кони потом написал, что вообще в дореформенном суде против него 15 раз заводили уголовные дела. Неизвестно, сколько из них дошло до суда, но по меньшей мере несколько дошло до суда. Решение суда: оставить в сильнейшем подозрении. Но Милютину и его людям, видимо, этого сильнейшего подозрения хватило, и Овсянникова от государственных поставок отстранили. Он очень по этому поводу переживал. И теперь, когда Фейгин оказывается не в состоянии выполнить контракт и мельница его вот-вот должна уйти, так сказать, по производству о банкротстве выставлена на конкурс, выясняется, что Овсянников со своими деньгами готов прийти на место Фейгина. Но Овсянникова одного не пускают, понимая, что это будет, ну, повторение пройденного, строго говоря. Поэтому одним из условий, при которых Овсянникову разрешается частично своими деньгами войти на место Фейгина, является участие в этом деле второго крупного инвестора. А вторым крупным инвестором становится Василий Александрович Кокорев — крупный предприниматель в основном в банковской области. Кокорев, который сам будет представлять свои интересы как гражданского истца на суде, потом будет говорить: слушайте, я не собирался этим заниматься как производственник, я — владелец банка. Банк, он деньги дать под, так сказать, имущество — да, конечно, но мы не заинтересованы были в том, чтобы с этим имуществом что-то происходило. Нам в страшном сне не могло присниться, что это имущество вдруг окажется нашим. На кой чёрт банк будет заниматься мукой и армейскими подрядами, да? Мы финансисты, мы не производители.

А. К. Посмотрим несколько картинок, одну за другой, потому что я немножко это дело запустил. Поль, дайте нам, пожалуйста, третью картинку — вот он, Анатолий Фёдорович Кони именно этого периода, то есть это середина 1870-х годов, когда он в течение нескольких лет — прокурор столичного Петербургского окружного суда. Следующая фотография — это сам Степан Овсянников, да?

Степан Овсянников. (wikipedia.org)

С. Б. Ну, в общем, побурлачил человек — это видно.

А. К. Побурлачил. Вроде бы даже какая-то может показаться улыбка в прищуре, но на самом деле человек невероятно жестокий, избивавший своих сыновей своими пудовыми кулаками. Когда один из них на него набросился и, в общем, там, его слегка покалечил, отец настоял на том, чтобы сына отправили в Сибирь. Ну, в общем, это такой вот Дикой из…

С. Б. Из «Грозы», да.

А. К. Да, из «Грозы» Островского, возведённый в какую-то невероятную совершенно степень. Ну, и следующий человек — это вот как раз Кокорев. Такой предприниматель — в отличие от Овсянникова, который, конечно, вот из этого купечества, именно островского купечества. Кокорев — представитель следующего поколения. Даже дело не в разнице в возрасте, хотя она у них достаточно существенная: Кокореву пятидесяти ещё, по-моему, не было, а Овсянникову уже за семьдесят, но это человек просто другого мышления. Это вот как раз те, из чьей породы потом выйдут и Рябушинские (кстати, один из Рябушинских будет женат на дочери Овсянникова).

Так вот, значит, таким образом Кокорев и Овсянников становятся совладельцами этой самой мельницы, там у них довольно сложные договорённости о том, кто как что, но фактически помолом занимается Овсянников, а Кокорев — только один из инвесторов. А дальше Овсянников обнаруживает для себя крайне неприятную вещь. Он, наверно, теоретически про неё знал и раньше, но всё никак не мог поверить, что в России наступили такие нехорошие времена. Дело в том, что контракт, который всё-таки военное министерство заключило — контракт содержит такие условия, что дело становится неприбыльным. А условия следующие — во-первых, категорически запрещено эту мельницу использовать для помола на сторону. Вот эта мельница, она работает…

С. Б. То есть она целиком на военное… на армию?

А. К. Только на военное министерство.

С. Б. Ух ты. Вот.

А. К. Окей, говорит Овсянников. Тогда добавьте мне контрактов, потому что петербургский запрос она выполняет за четыре месяца. А восемь месяцев в году я что буду делать? Добавьте мне, пожалуйста, тогда ещё прилегающие военные округа. Я Олонецкую губернию, хочу её военным поставлять, Новгородскую губернию, да? Давайте! Я готов взять ещё подряды. Нет, говорят ему. Нет у нас к вам, голубчик, доверия. И выясняется, что помол куля — ну, мешка — муки на мельнице Овсянникова стоит 55 копеек. Ну, мешок — это около трёх пудов, да? Получается так где-то.

С. Б. Ага, так.

А. К. Где-то около пятидесяти килограмм мешок муки.

С. Б. Ну да.

А. К. А вот на так называемых низовых мельницах — то есть небольших, частных мельницах, расположенных гораздо южнее Петербурга — там 30−35 копеек за куль.

С. Б. Ну, а как же крупные поставщики? Здесь. А как же так вот, здесь, в чём тогда вообще выгода?

А. К. Вот человек, который будет поддерживать обвинение на процессе, товарищ прокурора Владимир Иванович Жуковский — он в своей речи довольно большое внимание уделит всякой бухгалтерии. И у меня сложилось впечатление — хотя Жуковский напрямую об этом не говорит, но попытка военного министерства побороть коррупцию немножечко привела к тому, что чуть-чуть ребёнка тоже выплеснули вместе с водой. То есть военное министерство, стараясь избежать жульничества, действительно сделало контракт невыгодным, потому что вся предыдущая система была построена на том, что если честно контракт выполнять — невыгодно, но все же понимают, что не надо его честно выполнять? Поэтому за эти контракты и происходила битва. Поэтому Овсянников в неё и влез со всей, со всей своей молодецкой…

С. Б. Ну да.

А. К. Могутностью, да? Потому что он был уверен, что на бумаге одно написано, а на практике… Он начал пробовать это сделать, уже став фактическим распорядителем мельницы — его тут же хватают за руку. Его хватают на том, что он своё зерно там перемалывает, его хватают на том, что вдруг в частной продаже оказывается мука, по качеству явно предназначенная для армейских поставок, то есть с его мельницы, а в армию начинает просачивается мука, смолотая где-то не пойми кем не пойми на чём. То есть он пытался подменить часть продукции, которую обязан был сдать — он пытался её толкнуть на сторону по более высокой цене, а более дешёвым товаром заменить. Его по лапкам, по лапкам, по лапкам. И в конце концов он пошёл ещё на одну, так сказать, подмену, которая заключалась в том, что он попробовал выкупить долю Кокорева — это разрешалось, но было заключено в своё время условие, что если с аукциона эта доля уйдёт слишком дёшево, то он Кокореву разницу между инвентарной стоимостью и тем, что получится на аукционе — он должен выплатить в объёме не более 400 тысяч рублей. Назначается аукцион, с Кокоревым есть договоренность, что ему заплатят 700 тысяч — тогда эти 700 тысяч покроют все, так сказать, там, тревоги и боязни, опасения банка. Что делает Овсянников? Он находит подставных участников аукциона — то есть таких, которые будут делать вид, что аукцион состоялся, но не будут мешать ему сбить цену, а чтобы Кокорев этому не помешал, он подкупает чиновников, которые были ответственны за организацию аукциона, и его переносят на более раннее время, не предупредив Кокорева. Кокорев был тяжёлая сова, раньше двух часов дня летать не начинал. Вот на два часа дня официально и назначили. Он в полвторого приезжает — а все расходятся, аукцион закончен, его перенесли на двенадцать часов. Стартовая цена была полтора миллиона, Овсянников сбил до ста восьми тысяч. Представляешь, какая наглая, такое вот…

С. Б. Опа!

А. К. Какое наглое, вот, мошенничество по сути.

С. Б. Так. Денис, objection от него.

А. К. Да?

С. Б. В чате. Говорит: «прошу <…> обратить внимание, <…> что Кузнецов явно хочет «утопить» хозяина мельницы, выглядит так, что он является ангажированным лицом».

А. К. Ну на моё лицо посмотрите, ну конечно ангажированное, а то, что хозяина мельницы надо утопить, ещё сказано в поэме Пушкина «Русалка «, да? Потому что ежели он не утонет, то он сойдёт с ума и будет, будет ходит, каркать и говорить — я ворон здешних мест, да?

С. Б. Хорошо, отклоняется ваш протест, Денис! Всё.

А. К. Objection overruled, да.

С. Б. Да.

А. К. Одним словом, Овсянников ну кругом вёл себя как человек, абсолютно уверенный, что ему всё сойдёт с рук, и, видимо, об этом говорил на каждом, так сказать, встретившемся ему углу. И вот когда эта мельница сгорает, Кони поручает следователю, знаменитому не только своей цепкостью следовательской, но и абсолютно несомненной, доходящей до каких-то кристально снежных, снежной белизны неподкупностью. Следователь с редкой достаточно фамилией Книрим, Иван Фёдорович Книрим — ну вообще-то он перешедший в православие лютеранин, так что в девичестве он Фридрих Вильгельмович. Представитель дворянской, балтийской, немецкой семьи, довольно многие её представители были юристами. Вот Иван Фёдорович был судебным следователем, Кони ему очень доверял, он отправляет Книрима заниматься этим делом, Книрим приходит к Овчинни… к Овсянникову, извините, с обыском. А тот настолько уверен, что никто не посмеет его, купца первой гильдии, статского советника (это ему за благотворительность дали), там, кавалера какой-то, значит, какого-то орденишки — что никто не посмеет к нему, обладателю 12 миллионов, вот так вот войти с ордером, что он даже никуда не дел записи: сколько взяток, кому, так сказать, платили, кому в интендантстве, кому, там, ещё в каком, в акцизном ведомстве, во всём. В общем, нашли у него довольно много всего, изобличающего его как жулика, избрали ему меру пресечения содержание под стражей. Это совершенно его добило, он кричал — меня?!! Не посмеете!!! Впрочем, надо Кони отдать должное — Кони распорядился, чтобы его поместили… Тогда же следственных изоляторов ещё не было, содержали при полицейских частях. И вот Кони лично распорядился, чтоб старика отправили в самую лучшую с точки зрения условий содержания полицейскую часть, отдельно следователя об этом попросил, тот распорядился. Ну, а дальше довольно быстро проводится следствие, потому что уже в конце ноября всё того же семьдесят пятого года в Петербургском окружном суде слушается это дело. Кони в этом деле уже нет. Дело в том, что летом семьдесят пятого года его отправляют на повышение, он перестаёт быть обер… перестаёт быть прокурором Петербургского окружного суда и становится вице-директором одного из департаментов министерства юстиции, ключевого по сути судебного департамента, проработает в этой должности более двух лет, потом станет, начнётся его звёздный час, он вернётся в Петербургский окружной суд, но уже его председателем, и вот там будет дело Веры Засулич и ещё несколько очень громких дел, которые принесут ему славу честного, справедливого судьи. Ну а, значит, Овсянников выводится на процесс. При этом он опять всё время пытается что-то скомбинировать. Вот например, у Кони описывается эпизод, когда к нему в кабинет влетает в совершенно растрёпанных чувствах его добрый товарищ — дайте нам, Полина, пожалуйста, следующую фотографию красивого молодого человека. Это присяжный поверенный, Александр Львович Боровиковский. Незадолго до этого он был одним из товарищей прокурора петербургского суда, работал с Кони, они познакомились ещё в Харькове, где Боровиковский был начинающим адвокатом, а Кони начинающим прокурором. Подружились с тех пор, дружили всю жизнь — ну, до смерти Боровиковского.

Александр Боровиковский. (wikipedia.org)

И Боровиковский влетает и говорит: «Анатолий Фёдорович, я не знаю, что делать. Мне нужен ваш совет. Ужасно нехорошая история». Кони уже знает про эту историю, потому что Петербург про неё говорит. Значит, Овсянников попросил Боровиковского написать две жалобы: жалобу на арест и жалобу на возбуждение уголовного дела. Боровиковский написал, написал квалифицированно, кратко, по делу — всё, так сказать, хорошо, — и Овсянников ему заплатил за жалобы, за две небольшие жалобы, 5 тысяч рублей. Масштаб цен примерно такой: 5 тысяч рублей — это жалование генерала, командира дивизии, не только чистое (чистое — три с чем-то, годовое), но сюда же входят квартирные, шинельные, представительские — то есть всё то, что вокруг жалования там комдиву нарастает. Он за две жалобы такое платит. В законе ничего по этому поводу не сказано.

С. Б. Ну вот, да…

А. К. Закон не запрещает, но тут же, естественно, по Петербургу пошли разговоры, и Боровиковский, человек честный, принципиальный, оказывается в жуткой ситуации. Он говорит: я немедленно, я эти деньги верну! И вот дальше, — мы же сегодня о Кони в основном говорим, да, — я хочу привести просто отрывочек из его собственного рассказа. «Это доходило до Боровиковского», — имеется в виду слухи, — «и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришёл наконец ко мне, своему старому сослуживцу и бывшему начальнику, и заявил, что жалобы написаны им, потому что его убедили в невиновности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения. Но что он готов возвратить деньги для избежания дальнейших упрёков», — то есть Овсянников не сказал ему, сколько он заплатит. Боровиковский исходил из того, что неважно, сколько заплатит, вот старику надо помочь, то-сё, пятое-десятое, а потом ему на дом привозят 5 тысяч, и он оказывается в идиотской ситуации. «Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту. Так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего». Вот это какие-то святые люди, да? Прокурор говорит адвокату: слушай, ну ты не можешь ему эти деньги вернуть, потому что этим ты покажешь всем, что ты его считаешь виновным, это не этично.

С. Б. Ну, на самом деле, это высокие профессионалы, хорошо понимающие этический кодекс профессии, в чём бы она ни выражалась: в адвокатуре или в обвинении, или в следствии, и так далее.

А. К. Да. Это люди, которым важна не палка, поставленная в отчёте: вот мы раскрыли дело и провели его через суд, а которые каждую минуту думают о том, как бы не были нарушены священные принципы правосудия.

С. Б. Ну вот это всё такое пореформенное? Вот скажи мне, пожалуйста. В целом, да?

А. К. Абсолютно. И это ответ на то знаменитое, то, что все наши императоры чуть что заводили: некем взять, нет людей, да, я бы провёл реформы, но кому их можно поручить? Ты начни реформы — люди… Извините за перефразирование анекдота: рыба будет, ты жарь, — люди будут, будут люди. И такие как Кони и такие как Боровиковский и такие как следователь в этом деле…

А. К. Это очень дельный юрист, очень серьёзный обвинитель, а впоследствии талантливый адвокат — Владимир Иванович Жуковский, которого Кони слегка иронически (Анатолий Фёдорович был человеком не без иронии) называл мефистофелем петербургской адвокатуры. Возможно, и за усы тоже, так сказать, ему досталось это прозвище Мефистофель. Он откажется обвинять Веру Засулич, уйдёт из-за этого из прокуратуры в адвокатуру и много там талантливых защит проведёт.

Владимир Спасович. Портрет работы Репина. (wikipedia.org)

Значит, и следующий портрет: это портрет работы Репина. Перед нами человек, который к тому времени уже несколько лет носил неофициальное, но почётное прозвище короля российской адвокатуры — это Владимир Данилович Спасович. Он будет представлять в этом процессе интересы гражданских истцов — двух страховых обществ, которые и предъявили гражданский иск, обществ, в которых была эта мельница застрахована — они утверждали, что это поджог и поэтому никакие страховые деньги выплачены быть не должны. Спасович прославился в этой своей защите одной фразой, которую часто учебники судебной риторики сегодня цитируют. Возражая ему, представитель, другой адвокат, защищавший Овсянникова, он сказал: ну вот вы же видите, Владимир Данилович, это всё только косвенные, всё, о чём вы говорите — только косвенные доказательства, это всё чёрточки. На что Спасович ему ответил без подготовки, да, — это полемика, это не заранее выученная речь, — он сказал: «Да, чёрточки. Но эти чёрточки слагаются в буквы, а буквы слагаются в слоги, а слоги — в слова. И слово это «поджог»». Вот такой вот образец судебного красноречия. Ну, а защищал главного обвиняемого Овсянникова очень хороший, очень добросовестный, очень известный адвокат Павел Антипович Потехин. Сейчас пару слов о том, как защищал, скажу. Значит, Жуковский проделал замечательную совершенно работу: он пригласил какую-то выдающуюся команду экспертов. По химической части (там была химическая экспертиза) её проводил Бутлеров, да, выдающийся российский химик.

С.Б. Ох ты мама ты моя родная! Ха-ха-ха!

А.К. Там были специалисты по водопроводным системам, там были специалисты-бухгалтеры, там были специалисты-строители. Всё говорило об одном и том же: что всё это, значит, такое вот дело. Чтобы вы почувствовали стиль выступления обвинителя: мне очень понравился вот такой вот абзац из речи Жуковского. Он говорит о коррупции в военном ведомстве: «Ни внезапные ревизии, ни начёты, ни уголовные преследования, ни публикуемые в министерских приказах запреты не в силах были воздерживать заподозренного поставщика-подрядчика от тяготения к казённому хлебному делу. С караванами затхлой муки он прокладывал себе путь к казённым подрядам с такою стойкостью, какою далеко не отличался народ, шествовавший во время оно в Землю обетованную. Если народ тот на пути своём нередко колебался, впадал в малодушие по неведению тех благ, которые он мог ожидать от Земли обетованной, то блага от казённого подряда представлялись слишком реальными поставщику-подрядчику, чтобы он мог колебаться».

С.Б. Ха-ха-ха, хорошо!

А.К. «Обетованная земля представлялась в виде миллионов всевозможных облигаций, а дарами этой земли ему нередко удавалось смущать и смотрителя провиантских магазинов». Магазины — это склады на языке того времени. Перед присяжными было поставлено четыре вопроса. Первое: «Доказано ли, что в ночь с первого на второе февраля семьдесят пятого года был совершён поджог паровой мельницы, принадлежавшей» там-там-там. Если… Второе. «Если был поджог, то виновен ли подсудимый Овсянников <…> в том, что, умыслив истребить огнём означенную в первом вопросе мельницу, склонил другое лицо к совершению поджога». Третье. «Если был поджог, то виновен ли подсудимый Лефтеев в том, что, умыслив истребить <…> мельницу, склонил другое лицо к совершению поджога». «Если поджог был, то виновен ли подсудимый Рудомётов в том, что по убеждению других лиц совершил поджог мельницы?» Ну то есть заказчик, организатор и исполнитель. Просто, вон, студентам-юристам можно показывать. Присяжные ответили на первые два вопроса «да» безоговорочно: да, был совершён поджог, да, Овсянников за этим стоит, по третьему-четвёртому сказали — «виновен, но заслуживает снисхождения». Понятно почему: эти двое были в полной власти гораздо более сильной и влиятельной личности.

С.Б. Ну да. Да.

А.К. Они действовали не самостоятельно. В результате приговор: «Подсудимого коммерции советника, потомственного почётного гражданина <…> Овсянникова, как имеющего более семидесяти лет, лишив всех прав состояния, сослать в Сибирь на поселение в отдалённейшие места, подсудимого, <…> второй гильдии купца <…> Лефтеева, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в крепостях на девять лет; подсудимого, ржевского мещанина <…> Рудометова, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в крепостях на восемь лет. Признать страховые общества «Якорь» и «Варшавское» не обязанными платить страховые премии за сгоревшую мельницу, а на удовлетворение иска Кокорева взыскать с Овсянникова 700 тысяч рублей». Овсянников поехал в Сибирь как фон барон, за ним следовал приказчик, который тут же раздавал прямо на месте подарки, посулы, взятки, у него всегда была лучшая камера, если он в камере задерживался на несколько дней, то в камере возникала мебель, ужин из ресторана, всё необходимое. Доехав до отдалённейших мест Сибири, он там тоже неплохо поселился. Бомбардировал всякими прошениями, слёзницами, ходатайствами — ему сократили срок. Через пять лет разрешили проживать в европейской части России, правда, за исключением двух столиц.

С.Б. Столиц, да.

А.К. Ну, он где-то под Петербургом и поселился, в каком-то из сёл. Ага?

С.Б. Вот смотри, как, как интересно всё-таки, вот буквально секунду — вот купцы, да, которые имели и власть, и возможности, и заказчики — получает купец, который виноват, получает себе комфортнейшее вот это поселение в отдалённых местах, а те, кому нужно снисхождение, получают крепость на восемь лет вообще-то, это…

А.К. Ну, во-первых, в приговоре прямо сказано — как имеющему более семидесяти лет от роду, ну проявило правосудие гуманизм. Я хочу сказать, что когда Кони описывает это дело, он не жалуется — он уже знал, что — когда он это всё писал, он знал, что сократили приговор, что вернулся, что пытается опять бизнесом заниматься. Он там какие-то рудники на Урале собирался прикупить, но не пошло у него это дело. Потом в конце концов вернулся в свою родную деревню, откуда начинал, и в возрасте девяносто одного, по-моему, года отдал богу душу, Овсянников. А Кони пишет с большим удовлетворением, потому что, может, кому-то и показалось мало, но для тогдашнего российского общества главным было, что пятнадцать уголовных дел не могли его прижать.

С.Б. А тут нашли, да-да-да.

А.К. И, наконец, новый, новый пореформенный суд смог его прижать. Ну и потом я хочу сказать, что да, конечно, каторга в крепостях не сахар, но для такого пожилого, а главное, такого властного, такого амбициозного человека даже вот это сравнительно мягкое наказание, видимо, было абсолютно непереносимым.

С.Б. Ну да, но тем не менее.

А.К. Ну его как, как кота помоечного мордой отвозили, да, а?

С.Б. Но тем не менее он двадцать лет ещё, вот крепкий до чего мужик-то вообще-то.

А.К. Крепкий мужик, да, да, крепкий мужик.

С.Б. Да, ещё двадцать лет прожил. Ну хорошо, а там сам «Якорь» его страховал, да? Ведь это же компания…

А.К. «Якорь». «Якорь» и «Варшавская», да.

С.Б. «Якорь» и «Варшавская», это…

А.К. Ну а, а сумма-то какая страховая ж, колоссальная сумма, сотни тысяч рублей.

С.Б. Да. Да.

А.К. Конечно, они… мало кто мог потянуть, поэтому и «Якорь».

С.Б. Ну да. Да. Тут вот задействованы от, до Бутлерова, до, я не знаю, до — до, до всех просто вот.

А.К. Да.

С.Б. Вот задействованы в процессе. Это был громкий процесс, о нём много писали?

А.К. Очень, очень, очень. Именно потому — о нём писала европейская пресса.

С.Б. Ох ты!

А.К. Одна немецкая газета, ещё до приговора, ехидно писала — зная о том, как он раньше умел уходить от наказания, мы не удивимся, если мы сначала прочитаем в русских газетах, что двенадцатикратный миллионер Овсянников отдан под суд, а потом на следующий день после приговора — что одиннадцатикратный миллионер Овсянников освобождён от наказания.

С.Б. (Смеётся) Да. Ну тут правы в целом, правы.

А.К. Ну вот немцев тоже, тоже умыли.

С.Б. Да. Ну тут я тебе скажу, что молодцы в чате, и когда писали о визите следователя к Овсянникову, это как, а это всё равно что из списка «Форбса» вообще прийти, как-то так. Ну вот.

А.К. Конечно. Конечно! Именно из списка «Форбса».

С.Б. Я думаю, что это больше чем миллиард всё-таки, потому что я сразу подумал, что на, значит, в тысячу раз, да, больше?

А.К. Да.

С.Б. Потому что да.

А.К. Да.

С.Б. Тысяча рублей — это не то что рубль тогда, это меньше. Сейчас.

А.К. Ну наверное, я думаю, что нынешняя тысяча меньше тогдашнего рубля, по крайней мере по покупательной способности сравнивая.

С.Б. Да, я это и имею в виду, именно покупательную.

А.К. Думаю, что так. Думаю, что так.

С.Б. Ну что ж, прекрасно, спасибо большое. Я думаю, сегодня мы Анатолия Кони помянули очень, интереснейшим просто делом, прекрасным, да.

А.К. Я надеюсь, мне бы очень хотелось, хотелось его помянуть как следует.

С.Б. Да. Так что теперь Алексей Валерьевич, так, займётся предложенными делами.

А.К. Да!

С.Б. А также и всевозможными задуманными.

А.К. Да. Игнатий Рейс, у меня записан, посмотрю, что есть.

С.Б. Да, задуманными. Вам — большое спасибо. Сегодня был образцово-показательный просто, на высоком идейно-политическом уровне существовал чат и от дела, в общем-то, практически не отвлекался, только так, пару реплик в сторону. Спасибо вам большое, вы были молодцы.

А.К. Молодцы! Спасибо.

С.Б. Да! До свидания!

А.К. Всего доброго!